暑い暑いと言っていたら、いつの間にか8月も終わりそう。

子供さんの夏休みも終わっちゃいますね。

子供さんの宿題は完璧ですか?

私の子供達の場合は読書感想文とか自由研究とか面倒くさいものはいつも後回しで、結局終わらずに2学期に突入なんてこともありました。

子供の時の私がそうだったので仕方ないですけどね(汗)

もしかしたら、初めての夏休みが終わりに近づいた小学1年生のお母さん(あるいはお父さん)で、まだ子供さんの読書感想文ができてなくて「読書感想文を親が手伝うのはいいの?」と悩んでいる方がおられるかも知れませんね。

「自分も読書感想文、苦手だったのよね。ああ、どうしたらいいの?」とあせっている方もおられるのでは。

そこで今回は、「読書感想文を親が手伝うのはいいの?小学1年生の場合のやり方とおすすめの本を紹介!」と題して、私の考えを紹介したいと思います。

こちらは中学生向きです。

読書感想文を親が手伝うのはいいの?

読書感想文の宿題、親が手伝うのはいいのか悪いのか悩んでおられるお母さん(お父さん)も多いのではと思います。

宿題を片付けるために、親が読書感想文を全部書いてしまうというのはだめですが、小学校低学年の場合は、その子どもさんに応じた内容で、親が手伝うのはいいのではと私は思います。

第一、宿題というものは学校で教えたことをもとに、「じゃあ、自分でやってきて力をつけてね。」という意味で出されるものだと思いますが、実際に読書感想文の書き方について授業でちゃんと教える学校がどのくらいあるでしょうか?

また、本来は読書感想文を書くことよりも読書をすることの方が優先すべきことですが、子ども達が読書をしたかどうかは読書感想文を書かせなければ把握できません。

それから、ちょっと学校の裏事情になりますが、いろいろなところから「○月○日までに各学年から○部提出してください。」という要請が来るのです。

読書感想文だけでなく、読書感想画、習字、税のポスターなどなど・・・。

もちろん必要ないと無視するものもありますが、秋に町→郡市→県→全国とコンクールがあるようなものは、夏休みの宿題としてやってもらうしかありません・・・。

だから授業で丁寧に読書感想文の書き方を教える時間はないのに宿題を出さなければならないということになるんです。

でもコンクールに出品することが面倒だからと参加しないことにすると、子ども達から文化に接する機会を奪うことになるし、才能の芽を摘むことにもなります。

そういう訳ですから、読書感想文を親が手伝ってもOKです。

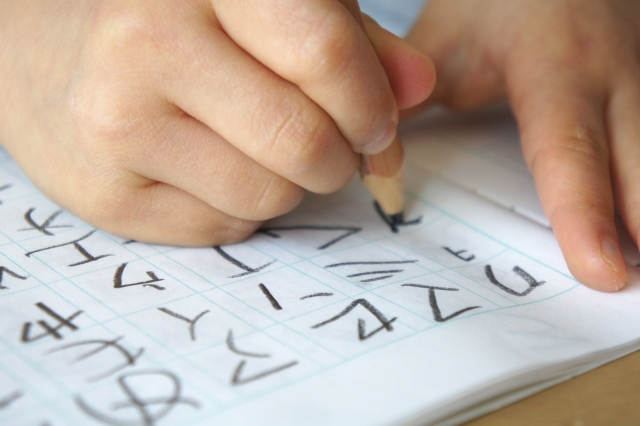

ましてや小学1年生なんて、小学校に入学して3ヶ月ちょっとで夏休みに突入。

個人差はありますが、まだまだひらがな一字一字をしっかりと時間をかけて書いている頃です。

この夏休み、宿題として出された絵日記を毎日一生懸命に書いている小学1年生も多いことでしょう。

「きょうはおとうさんとおかあさんといもうととゆうえんちにいきました。たのしかったです。」とか「きょうはすいかをたべました。おいしかったです。」とか。

自分の実際の体験だから、その日のメインイベントについて書けますが、「読書感想文を書きなさい」なんて、一人でできないのが当たり前です。

でも、だからと言って、親が書いたり、「こう書きなさい。」と指示したりするのは手伝うというよりも、子供の発想力や表現力を奪うことになりますからやってはいけません。

小学1年生の場合のやり方について

acworksさんによる写真ACからの写真

acworksさんによる写真ACからの写真

それでは、小学1年生の場合、親はどのようなやり方で読書感想文を手伝ったらいいのかを考えてみましょう。

本選びと紹介

まずは本選びが親が手伝うことの一番だと思います。

字が大きくて読みやすく、子供さんが興味を持ちそうな本を何冊か選びましょう。

夏休みが近づくと、図書館や書店には読書感想文におすすめの本のコーナーが設置されていますから、そういうところから、自分の子供さんに向いていそうな本をいくつか選びます。

青少年読書感想文全国コンクールのポスターも貼ってあり、課題図書の紹介もしてあります。

よさそうな本を3冊程に絞って図書館から借りて、子供さんと一緒に読みましょう。

多すぎたら本を決めるのが大変ですから、3冊くらいがいいと思います。

最終的にどの本を選ぶかは子供さんに任せましょう。

読書感想文を書く本は物語だけではなく、図鑑などでもいいですよ。

本が決まったら、その本は購入しましょう。

簡単に質問する

小学1年生だったら、親が何も手伝わなかったら、「おもしろかった。」や「たのしかった。」で終わる子がほとんどではないでしょうか。

ですから子供さんの考えを広げるために、簡単な質問をしてあげましょう。

例えば、こんな感じです。

子供さんはAちゃんにしますね。

①「この本を読んでどうだった?」

Aちゃん「おもしろかった。」

②「そう、どこがおもしろかったの?」

Aちゃん「~のところ。」

③「どうしておもしろかったの?」

Aちゃん「だって、~が~だったから。」

④「そうなのね。Aちゃんにもそんなことあった?」

Aちゃん「うん、~のとき、こんなことがあったよ。」

⑤「ふーん、いやなところはなかったの?」

Aちゃん「うんとね、~のところがちょっといやだったよ。なんか、ちょっとかなしかった。」

⑥「そう?Aちゃんだったらどう?」

Aちゃん「えっ、いやだいやだ!だって、~だもん。」

こんな感じです。

質問することによって、子供さんの考えを具体的に引き出してあげましょう。

そして、どこに共感したのか、あるいは心が動いたのか、自分の経験と重ねるという方向に自然と持っていってあげましょう。

子供の話したことばをそのまま書かせる

子供さんが質問に答えたことばをそのまま書かせましょう。

と言っても、話し言葉ではなくて丁寧なことばで、そして親が質問したことばも書かせます。

例えばこのように。

「○○をよんで、とてもおもしろかったです。~のところがおもしろかったです。わたしも~のとき、~なことがありました。でも~のところはすこしかなしかったです。わたしだったらとってもいやだなあとおもいました。もしそんなことがあったら、~したいです。」

大事なことは子供さんが答えた内容そのままを書かせることです。

ここで親の考えを言ったり、「こういうふうに書いたらどう?」と迫ったりすることは止めましょう。

小学1年生の読書感想文におすすめの本を紹介!

上記のやり方で簡単に読書感想文ができそうですね。

それでは小学1年生の読書感想文におすすめの本を5冊紹介しておきます。

ふたりはともだち

なかよしのがまくんとかえるくんの友情を描いた絵本です。

ともだちって何だろうと考えさせられます。

子供さんが自分のことと重ねやすい本です。

64ページで、5つのお話から成っていますから、全部を読まなくても、一つか二つ、気に入ったお話の読書感想文を書いてもいいですね。

大きい1年生と小さな2年生

共に過ごす中で、最初は知らなかったお互いのことを理解するようになっていく2人の物語です。

166ページあり、2人の心情もしっかりと描かれていますので、普段本を読むのが好きな子供さん向けです。

まほうのじどうはんばいき

94ページで、とても楽しく読み進めることができます。

「あなたの みかた」と書いてある不思議な自動販売機は「ぼく」の欲しいものや必要なものを出してくれます。

ある時、まほうの自動販売機は消えてしまいますが、そのことが本当は自分のためなんだと気づいた「ぼく」でした。

ごんぎつね

新美南吉の名作です。

35ページですが、知らずに人を傷つけることや誠意が報われないことなど、人間関係の深い部分が描かれています。

大人の意見を押しつけないで、自由に読ませましょう。

図鑑「イモムシとケムシ」

昨年、「キモカワイイ」と大ヒットした図鑑です。

読むのが苦手な子供さんにはこういう、見た目にインパクトがあるものもいいです。

160ページで、おもしろくてかわいい姿は全部本物の写真です。

読書感想文だけでなく自由研究にもおすすめです。

https://flowerlove.jp/imomushi-to-kemushi-zukan

まとめ

今回は「読書感想文を親が手伝うのはいいの?小学1年生の場合のやり方とおすすめの本を紹介!」と題して、私の考えを書いてみました。

まとめると、小学1年生はまだ読書感想文の書き方なんて知らないので、親が手伝うのはいいこと、手伝うやり方は、まず本を選び紹介して子供さんが本を決めやすくする、簡単な質問をしながら、子供さんの考えを引き出す、親が「こう書きなさい。」などとは言わない、ということです。

悩んでおられた若いお母さんに、少しでも参考になれば嬉しいです。

さあ、もうすぐ2学期!

親も子供も元気で過ごしましょうね!