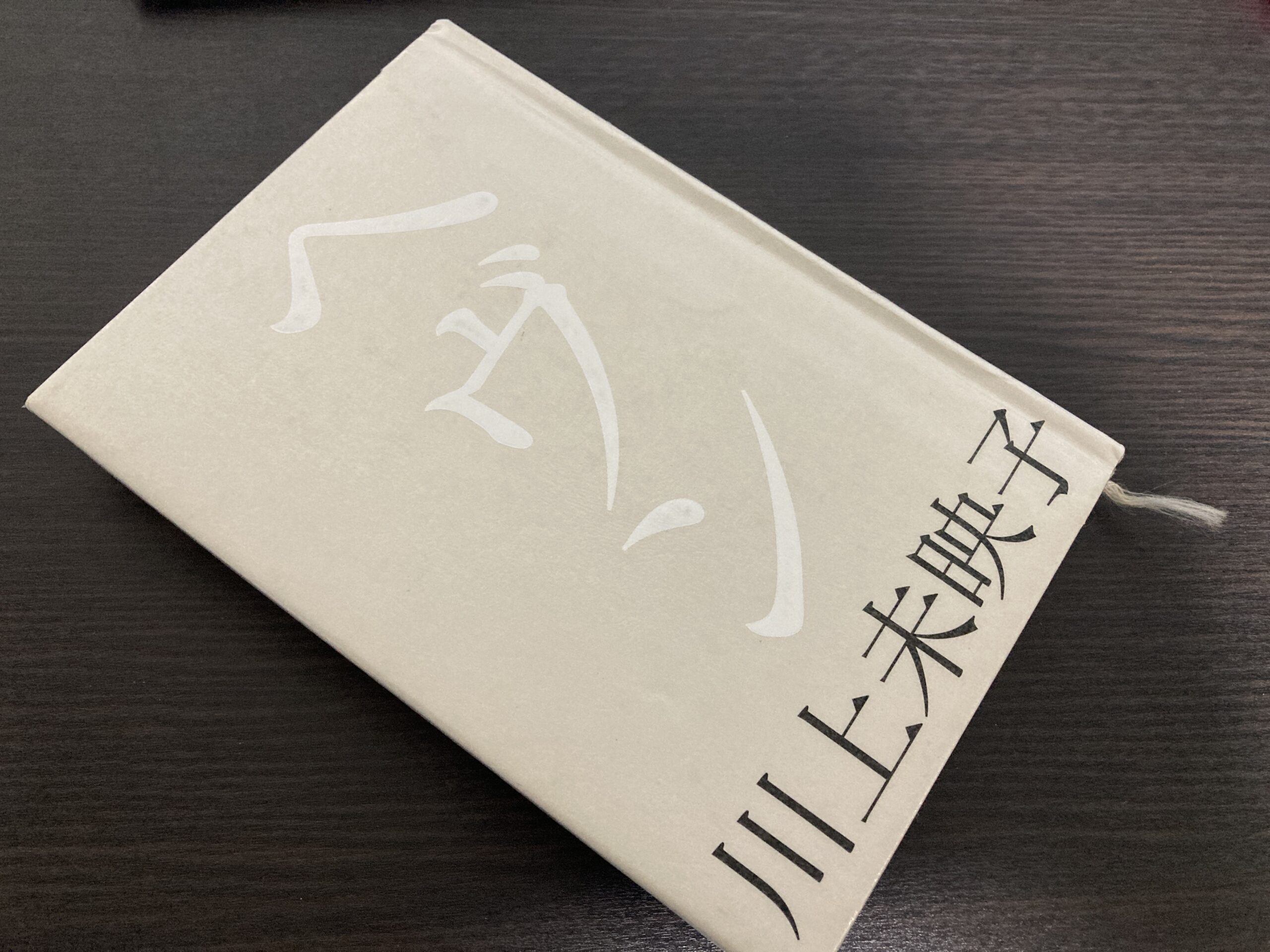

川上未映子さんの「ヘブン」がブッカー国際賞2022の最終候補に

選ばれました。

ブッカー賞はイギリスの最も権威ある文学賞で、ブッカー国際賞はその翻訳部門の賞です。

その最終候補に残るというのはすごいことですね!

それで、「ヘブン」とはどういう小説なのか、遅ればせながら読んでみました。

衝撃的な内容でした・・・。

今回は、ブッカー国際賞の最終候補作になった川上未映子さんの「ヘブン」のあらすじと内容、考察そして感想についてお伝えします。

著者の川上未映子さんについてはこちらをご覧ください。

「へヴン」のあらすじ

まず、「へヴン」のあらすじをご紹介します。

小説「ヘブン」の主人公「僕」は中学2年生。

「僕」はクラスの中でとても酷いいじめを受け続けています。

「僕」の右目は斜視で、そのことで周りからバカにされていました。

「僕」は4月のある日、ふで箱の中に「わたしたちは仲間です」と書かれた小さな手紙を見つけます。

「僕」はいやがらせに違いないと思いますが、いじめる側にそれらしい変化はなく、その後も時々手紙が届くようになります。

5月になったある日、「会いたい」という手紙が来て、「僕」はそれを無視することができずに、会いに行きました。

そこにいたのはコジマという同じクラスの女子生徒でした。

コジマも、その汚い容姿のせいで、クラスでいじめられていました。

それから「僕」とコジマは文通をしながら仲を深めていきます。

コジマは「わたしたちがいじめられるのには意味がある」と言い、「わたしは君の目がすき」と言います。

「へヴン」の内容について

以下、「ヘブン」の内容について書いていきます。

善悪(正しさ)についての考え方の違い

小説「ヘブン」の根幹に流れているのは、善悪(正しさ)についての捉え方です。

「僕」やコジマと、「僕」をいじめる一人である百瀬は、その点において全く違い、分かり合うことは不可能に思えます。

コジマは「僕」に対してこう言いました。

わたしは君が正しいと思う

蹴られても、なにをされてもそれを受け入れてる、そんな君を見てて、色々なことのかたいむすびめが解けたような、そんな気がしたの。うまく言えないんだけど、なにもかもがすうっと腑に落ちたような気がしたの。君のその方法だけが、いまの状況のなかでゆいいつの正しい方法だと思うの

一方、ある時、「僕」は百瀬に聞きます。

・・・人を、こんな目に遭わせていいと、そう思ってるの

・・・それが悪いことだっていうことは、君たちだって知ってるんだろう

それに対して、百瀬はこう答えるのです。

みんなただ、したいことをやってるだけじゃないの、たぶん。まず彼らに欲求がある。その欲求が生まれた時点では良いも悪いもない。

それが正しいことだからって、それをするわけじゃないだろ?したいことが正しいことだから、するわけじゃないだろ?

なあ、世界はさ、なんて言うかな、ひとつじゃないんだよ。みんながおなじように理解できるような、そんな都合のい世界なんて世界なんて、どこにもないんだよ。(中略)みんな決定的に違う世界に生きてるんだよ。

「僕」は更に百瀬に対して「罪悪感はないのか」「だったらなんで自分や身内がされたら絶えられないようなことを、他人にはできるんだよ」と問いますが、百瀬の答えは、「僕」がこれまで信じてきたこととあまりにも違って、人それぞれの世界の違いを思い知ることになるのでした。

物事には意味があるのか

物事には意味があるのかないのか

、この点についてもコジマと百瀬の考え方は対照的です。

コジマは言います。

それは見た目にはただやられっぱなしなだけに見えるかもしれないけど、わたしたちは、ちゃんと意味のあることをしているのよ

わたしたちは、君の言うとおり、・・・弱いのかもしれない。でも弱いからってそれは悪いことじゃないもの。わたしたちは弱いかもしれないけど、でもこの弱さはとても意味のある弱さだもの。

コジマの制服はくたびれていてしわがより、何日も風呂に入っていないような匂いをさせ、運動靴もとても汚れていました。

でも、コジマはこれを父親を忘れない「しるし」として、自分の意志でそうしていたのです。

コジマの父親は家族のために働いても働いても貧しくなり、とうとう両親は離婚し、コジマは母親について新しい父親の家で暮らすことになりました。

そこは裕福な家なのですが、コジマは貧しくても優しくて大好きだった本当の父親を忘れないために、自分も父親のように汚れた格好をしているのでした。

コジマは「僕」に「神様っていると思う?」と問います。

そしてこう言います。

そういう神様みたいな存在がなければ、色々なことの意味がわたしにはわからなさすぎるもの。(中略)そんななにもかもをぜんぶ見てくれている神様がちゃんといて、最後にはちゃんと、そういう苦しかったこととか乗り越えてきたものが、ちゃんと理解されるときが来るんじゃないかって、・・・そう思ってるの

いつなのかってことはあまり重要じゃなくて、大事なのは、こんなふうな苦しみや悲しみにはかならず意味があるってことなのよ

しかし、百瀬は「どうして、あんな無意味なことができるんだ。」と言う「僕」に対してこう言います。

そんなの無意味だからいいんじゃないか。

たまたまそこに君がいて、たまたま僕たちのムードみたいなのがあって、たまたまそれが一致したってだけのことでしかないんだから

たまたまっていうのは、単純に言って、この世界の仕組みだからだよ

君の苛めに関することだけじゃなくて、たまたまじゃないことなんてこの世界にあるか?ないと思うよ。(中略)君が生まれてきたのだってたまたまのことだ。もちろん僕が生まれてきたのだってたまたまのことだ。僕と君がいあわせたのだってたまたまのことだ。

「僕」には百瀬の言っている意味が理解できませんでした。

どうしようもない、相容れることのできない考え方(価値観)の違いです・・・。

「ヘブン」についての考察

「ヘブン」は善悪について、そして人間の本性について、深く考えさせる内容です。

ここで「ヘブン」についての考察をいくつか紹介していきたいと思います。

(前略)

意味深なタイトルは、本書の大きなキーワードだ。〈僕〉はコジマから美術館に誘われ、その手紙には、〈じつは君を連れていきたいところがあって。(略)どこかというと、それはヘヴンです〉と書かれていた。コジマはその美術館に飾られたとある絵画を、“ヘヴン”と名付けていた。〈僕〉にとってはコジマとの時間がヘヴンだったのかも知れないし、〈地獄があるとしたらここだし、天国があるとしたらそれもここだよ。ここがすべてだ〉という百瀬の言説こそがヘヴンを言い当てているようにも思える。

ラストで〈僕〉は並木道の真ん中に立ち、両目を閉じた後に再びゆっくりと目を開く。そのとき〈僕〉の目に飛び込んできた光景、その圧倒的な美しさこそ生の祝祭であり、〈僕〉の見た初めてのヘヴンなのだろう。その歓喜は、一人称で語り続ける〈僕〉の視点と考察に乗って、そこまでたどり着いた読者の胸にも無上の思いとして広がる。

黎明の空を思わせる薄いグレーに白く抜いた「ヘヴン」の文字。そっけない表紙の向こうに、深い物語が広がっている。ライター 三浦天紗子

(前略)

手術によって斜視を治した主人公が、いつも通っている並木道の、いつもとはあまりにも違う光景に打ちひしがれ、涙を流す場面でこの小説は幕を閉じるのだが、そのような名状しがたい光景や感動が「それはただの美しさだった」という言葉の繰り返しによって表されている点には注目すべきだ。さまざまなものに意味を付与する存在であったコジマが小説の舞台から姿を消したあと、「僕」のもとに降り注ぐのは「美しさ」というただの言葉なのである(この構造は、最新作『すべて真夜中の恋人たち』のラストシーンにもそのまま受け継がれている)。物語が不意に姿をくらまし、言葉そのものの手触りが前面化するその一瞬を、ぜひその目で確かめてほしい。

これまで小説を読んできて、そのたびにいろいろなことを感じてきたけれど、『ヘヴン』の読後感は経験したことのないもので、それは多くの“問い”であり、自分自身の揺らぎだった。いじめられる僕に手紙を出し、優しい言葉をかけ、お互いの共通項を提示してみせるコジマ。僕と同じ側にいながら、「大事なのは、こんなふうな苦しみや悲しみにはかならず意味があるってことなのよ」と説く彼女にはある種の宗教的な匂いがして嫌悪感を抱きつつ、どこかで惹かれている。ストイックなまでに孤高を保ち、自らのルールを守ろうとするその姿に。著者は対立する登場人物を配し、価値観をせめぎ合わせる。さっきまでコジマに同調していた自分がいままた別の場所にいる。そんな先の見えない読書の緊張感に酔った。

「ヘブン」の感想

最後に「ヘブン」を読んだ私の感想です。

うーん、ショック・・・。

終わりの方のくじら公園のシーンは、思いも寄らぬ展開でショックが大きすぎます。

それまでも、いくつもの非情ないじめのシーンが描写されていましたが、川上未映子さんはよく、あれだけのことを考え出したものだと圧倒させられます。

それにしても最後の公園のシーンは・・・。

衣服を脱ぎ捨て、裸になり、雨の中で手を広げて大声で笑うコジマ。

異常な光景ですが、それは自分の信念を貫き通したコジマの姿でした。

コジマは「僕」に慰めや喜びを与えてくれましたが、コジマが作り上げた絶対的な世界はあまりにも強く、結局、「僕」とコジマを引き離すことになってしまったのですね。

「僕」が斜視の手術のことを言い出した時、コジマは絶望します。

斜視は「僕」にとって崇高なしるしであり、「僕」の存在そのものと信じているコジマは、「僕」に裏切られたと感じたのでしょう。

あまりに極端で狂信的なコジマ。

川上未映子さんはどのようにして、コジマをつくりあげたのでしょう。

「僕」は自分達がいじめを受けることに関するコジマの考えを聞きながら、そうなのかと発見したり共感したりしたことでしょうが、百瀬の「全てのものは偶然で意味がない」という理論を聞きながら、それにも言い返せなくなります。

実は私も、コジマの言うことを「そうだな」と思ったり、百瀬の言うことに反論できなくなったり、とにかく「僕」と同じ思考回路を辿っていたような気がします。

それから、いじめのことを聞いた母親の言葉がとても印象的です。

そんなことに付き合ってやる必要ないから。いい方法を考えよう。なんでもあるから。考えればなんだってあるんだから

斜視の手術のことを話した時も、最終的にはこう言ってくれます。

目なんて、ただの目だよ。そんなことで大事なものが失われたり損なわれたりなんてしないわよ。残るものはなにしたって残るし、残らないものはなにしたって残らないんだから

母親は血のつながりのない2度目の母親なんですけど、「僕」に対する本当の愛を感じます。

これらの母親の言葉が川上未映子さんが言いたかったことなのでしょうか。

そして、最後の、「僕」の斜視の手術が成功し、世界が今までと変わって見えた時の描写が感動的で素晴らしすぎます。

なにもかもが美しかった。これまで数えきれないくらいくぐり抜けてきたこと並木道の果てに、僕ははじめて白く光る向こう側を見たのだった。

読んでしまった後に、「斜視が治ったから世界が開けて希望が見えたの?じゃ、変わらない『障がい』だったらどうなの?」という気持ちを持ちました。

でも、今考えるに、この光や希望は斜視が治ったからではなく、「目はただの目」という母親の言葉の通り、それに執着することなく、「僕」が自分で決めて、新しい世界に一歩を踏み出したことによるものなのだなと思います。